Wie der urbane Raum an den Klimawandel angepasst werden muss – und kann

Mit Ihrem Positionspapier leistet die GALK e.V. einen Beitrag im Kontext der fachlichen und politischen Diskussion zur nachhaltigen Stadtentwicklung. Das Grundsatzpapier soll den Fokus auf das öffentliche Grün schärfen sowie die Grünflächenämter und die für das öffentliche Grün zuständigen Fachbereiche in den Kommunen dahingehend unterstützen, ihre Expertise zur Weiterentwicklung der grün-blauen Infrastruktur für eine zukunftsorientierte Stadtentwicklung maßgeblich einzubringen.

Schon 2017 hat die Bundesregierung mit dem Weißbuch Stadtgrün deutlich gemacht, dass das Stadtgrün in seinen vielfältigen Funktionen gestärkt und entwickelt werden muss – als unverzichtbarer Faktor nachhaltig gestalteter Städte. Denn, so heißt es dort: „Grüne Freiräume bilden eine wesentliche Voraussetzung für nachhaltige, lebenswerte, resiliente und zukunftsfähige Städte und Regionen.“

Umsetzung noch dringlicher geworden

Die genannten Ziele sind seit der Veröffentlichung des Weißbuchs noch wichtiger, ihre Umsetzung noch dringlicher geworden, denn die Ausgangslage hat sich weiter verschärft: Die globale Erwärmung, besonders in urbanen Gebieten, schreitet schneller voran, als zunächst angenommen. Ebenso nehmen, auch verstärkt durch weltweite Krisen, die sozialen Herausforderungen einer sich wandelnden Gesellschaft zu. Von diesen beiden Tendenzen sind grüne Freiräume doppelt betroffen: zum einen wirken sich diese auf das Stadtgrün selbst sehr stark aus, zum anderen bieten grüne Freiräume ein großes Potenzial zur Milderung dieser Entwicklungen in der Stadt. Es ist daher längst keine Frage mehr, ob, sondern wie Städte durch qualitativ und quantitativ hochwertiges Stadtgrün nachhaltig gestaltet werden können.

Kreative Herausforderung: zum Teil widerstreitende Nachhaltigkeitsziele

Wasserspiel im Hiroshimapark (Foto: Landeshauptstadt Kiel) Eine grundlegende Argumentations- und Handlungsbasis für das urbane Grün liefert die Nachhaltigkeitsstrategie der Vereinten Nationen „AGENDA 2030“ mit ihren 17 globalen Nachhaltigkeitszielen (Sustainable Development Goals / SDGs), die weltweit eine sozial-ökonomisch-ökologische Transformation anstreben. Allerdings sind dies teilweise auch widerstreitende Ziele, was im Einzelfall ein Abwägen bzw. die Entwicklung neuer Lösungen erfordert.

Wasserspiel im Hiroshimapark (Foto: Landeshauptstadt Kiel) Eine grundlegende Argumentations- und Handlungsbasis für das urbane Grün liefert die Nachhaltigkeitsstrategie der Vereinten Nationen „AGENDA 2030“ mit ihren 17 globalen Nachhaltigkeitszielen (Sustainable Development Goals / SDGs), die weltweit eine sozial-ökonomisch-ökologische Transformation anstreben. Allerdings sind dies teilweise auch widerstreitende Ziele, was im Einzelfall ein Abwägen bzw. die Entwicklung neuer Lösungen erfordert.

So soll etwa nach dem SDG Nr. 11 (Nachhaltige Städte und Gemeinden) der Zugang zu Grünflächen sichergestellt werden. Daneben sollen nach dem SDG Nr. 15 (Leben an Land) die Landökosysteme geschützt, die Bodendegradation sowie der Verlust der biologischen Vielfalt gestoppt werden. Gleichzeitig soll sicherer und bezahlbarer Wohnraum gewährleistet werden – auf Bundesebene etwa wird dies mit der Strategie der Wohnraumoffensive verfolgt.

Position Deutscher Städtetag (September 2023)

„Der Konflikt zwischen Wohnraum und Nachverdichtung im Innenbereich und den notwendigen Frei- und Grünflächen wird nicht vollständig aufzulösen sein. Mit Blick auf den Klimawandel und die Lebensqualität vor Ort werden der Erhalt und die Weiterentwicklung und Pflege von Grün- und Freiflächen in den verdichteten Räumen noch stärker in den Fokus rücken müssen. (…) Es wird nicht ausreichend sein, bestehende Grün- und Freiflächen qualitativ aufzuwerten. Hochwertige Grün- und Freiflächen müssen ausgeweitet und gesichert und dabei in ihrer Biodiversität möglichst aufgewertet werden. Zur Ausweitung und Sicherung sollten planungsrechtliche Instrumente verstärkt eingesetzt werden.“

(Deutscher Städtetag Berlin und Köln, 2023)

Konsequenz: Strategien zur Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele laufend weiterentwickeln

Holstenfleet (Foto: Petra Holtappel)In der Folge wurden die Strategien zur Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele insgesamt weiterentwickelt: So ist aus der grünen Infrastruktur, die durch ihre Ökosystemleistungen gemäß Definition (vgl. BfN, 2017) gleichbedeutsam wie die technische Infrastruktur einer Stadt ist, die grün-blaue Infrastruktur geworden. Das heißt, grüne Räume werden mit den Möglichkeiten von Wasserrückhalt, Versickerung und Verdunstung in der Stadt gemeinsam gedacht. Und aus der doppelten Innenentwicklung ist eine dreifache geworden, denn die knappen Flächen in den Innenstadtbereichen werden gleichzeitig nicht nur für Grün und Bauen benötigt, sondern auch die Mobilitätswende fordert weiteren Raumbedarf, der nicht zuletzt in Grünräumen gesucht wird. Dabei ist darauf zu achten, dass diese nicht von breit dimensionierten Radschnellwegen überformt und zerschnitten werden und Konflikte mit schwächeren Nutzenden ausgeschlossen werden.

Holstenfleet (Foto: Petra Holtappel)In der Folge wurden die Strategien zur Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele insgesamt weiterentwickelt: So ist aus der grünen Infrastruktur, die durch ihre Ökosystemleistungen gemäß Definition (vgl. BfN, 2017) gleichbedeutsam wie die technische Infrastruktur einer Stadt ist, die grün-blaue Infrastruktur geworden. Das heißt, grüne Räume werden mit den Möglichkeiten von Wasserrückhalt, Versickerung und Verdunstung in der Stadt gemeinsam gedacht. Und aus der doppelten Innenentwicklung ist eine dreifache geworden, denn die knappen Flächen in den Innenstadtbereichen werden gleichzeitig nicht nur für Grün und Bauen benötigt, sondern auch die Mobilitätswende fordert weiteren Raumbedarf, der nicht zuletzt in Grünräumen gesucht wird. Dabei ist darauf zu achten, dass diese nicht von breit dimensionierten Radschnellwegen überformt und zerschnitten werden und Konflikte mit schwächeren Nutzenden ausgeschlossen werden.

Die Liste der Möglichkeiten, wie urbane Freiräume weiter an den Klimawandel angepasst werden können, wird laufend erweitert. So werden zum Beispiel die Bereiche Biodiversität und Stadtnatur immer wichtiger, da der Artenverlust weiter voranschreitet und die Flächenversiegelung sich ungebremst fortsetzt.

Notwendig: finanzielle und personelle Ausstattung der Kommunen

Nachhaltige Stadtentwicklung muss sich jedoch auch in der finanziellen und personellen Ausstattung der Kommunen niederschlagen, wie vom Deutschen Städtetag in seinem Positionspapier (Deutscher Städtetag 2023) gefordert, und vor allem auch in den entsprechenden Haushaltsplanungen im grünen Bereich verankert werden. Zur Umsetzung werden „fachkompetent geleitete und besetzte, mit ausreichend Ressourcen ausgestattete Grünflächenämter […]“ benötigt (Deutsche Gartenamtsleiterkonferenz, Arbeitskreis Stadtentwicklung 2016). Auch die Fördermittellandschaft sollte so gestaltet werden, dass die Grünflächenverwaltungen in die Lage versetzt werden, Fördergelder unkompliziert zu akquirieren und zu nutzen.

Vier Handlungsfelder im Fokus

In ihrem Positionspapier 2024 rückt die Deutsche Gartenamtsleiterkonferenz (GALK e. V.) besonders vier Handlungsfelder in den Fokus:

- Entscheidend für eine erfolgreiche Klimaanpassung:

Ganzheitlicher Ansatz von Beginn an - Für mehr Klimaresilienz und weniger Risiken:

Wasserbewusste Stadtentwicklung mit grün-blauer Infrastruktur - Erfolgreiche doppelte Innenentwicklung:

Bezahlbarer Wohnraum – mit grüner Qualität - Damit die Stadt ein guter Lebensraum für alle bleibt:

Förderkulisse für urbanes Grün

Wasserspiegelungen im Schrevenpark (Foto: P. Holtappel)

Wasserspiegelungen im Schrevenpark (Foto: P. Holtappel)

Ganzheitlicher Ansatz von Beginn an

Zugang zum Wasser am Nägeleinsplatz, Foto: Gerwin Grüber, SÖR, Stadt NürnbergViele weltweite Folgen des Klimawandels wirken sich besonders in Städten aus. Es genügt daher nicht, auf eine globale Lösung des Klimawandels zu warten, die Anpassung an den Klimawandel muss lokal erfolgen.

Zugang zum Wasser am Nägeleinsplatz, Foto: Gerwin Grüber, SÖR, Stadt NürnbergViele weltweite Folgen des Klimawandels wirken sich besonders in Städten aus. Es genügt daher nicht, auf eine globale Lösung des Klimawandels zu warten, die Anpassung an den Klimawandel muss lokal erfolgen.

In Städten gibt es dafür eine Vielzahl von Klimaanpassungsstrategien. Sie zielen darauf ab, die Auswirkungen des Klimawandels zu minimieren und gleichzeitig das städtische Wohn- und Arbeitsumfeld für die Bewohner*innen angenehmer zu gestalten. Denn der Klimawandel ist hier deutlich zu spüren:

- Hitzetage und Tropennächte nehmen deutlich zu, insgesamt ist die sommerliche Temperaturbelastung in Städten erhöht.

- Starkregenereignisse mit hohem Schadenspotenzial werden häufiger, gleichzeitig gibt es aber auch längere Phasen ohne jeglichen Niederschlag.

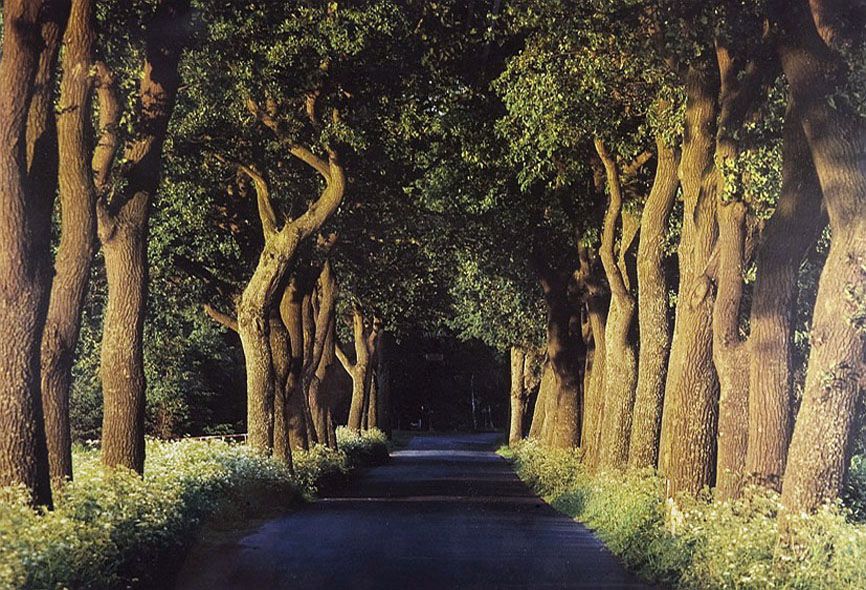

- Die vorhandene Vegetation verändert sich. Besonders betroffen sind Straßen- und Parkbäume.

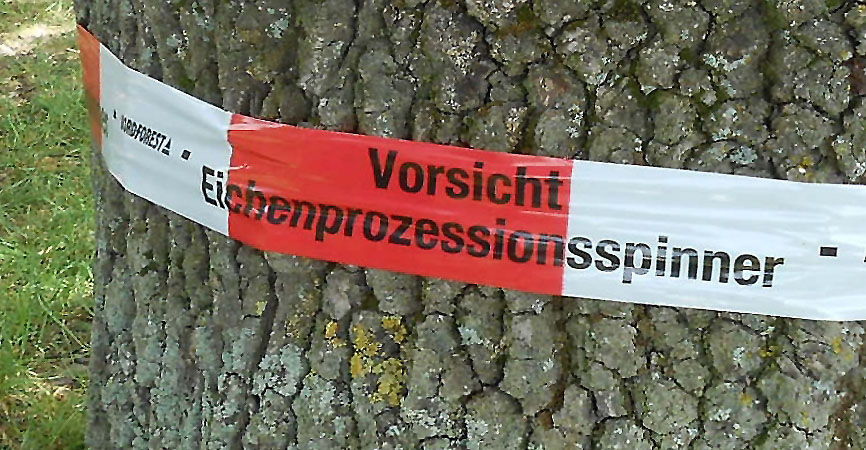

- Im Altbaumbestand verstärkt sich der invasive Schädlingsbefall.

Natürliche oder naturnahe städtische Ökosysteme wie öffentliche Grün- und Parkanlagen, Wälder oder auch Feuchtgebiete sind entscheidend für die Klimaanpassung. Der Schutz, die Neuanlage und die Wiederherstellung dieser Ökosysteme trägt dazu bei, den Klimawandel abzumildern und die Widerstandsfähigkeit von Gemeinden gegenüber den Auswirkungen des Klimawandels zu stärken. Schlagworte hierfür sind z. B.: CO2-Speicherung, Verdunstungskälte, Verschattung, Wasserrückhaltung, Gesundheitsschutz vulnerabler Bevölkerungsgruppen, Biodiversität.

Auf den Punkt gebracht: Forderungen der GALK e.V.

Ein ganzheitlicher Ansatz

Ohne eine interdisziplinäre Zusammenarbeit lassen sich solche komplexen Aufgaben nicht bewältigen:

- Zur Bewältigung der Klimaanpassung ist ein holistischer Ansatz erforderlich, bei dem die unterschiedlichen Beteiligten aus den Bereichen Stadtplanung, Wasserwirtschaft und grüne Fachämter gemeinsam und auf Augenhöhe an diesem Ziel arbeiten.

- Bereits zu Beginn von städtebaulichen Planungen sind deshalb alle Fachsparten zu beteiligen, damit alle erforderlichen Aspekte der Klimaanpassung berücksichtigt werden können.

- Dazu sind integrierte Planungen erforderlich, die die unterschiedlichen Bedarfe von öffentlichen Freiräumen bereits von Planungsbeginn an konzeptionell berücksichtigen. Grundlage jeder Planung muss die Entwicklung der blau-grünen Infrastruktur sein.

- Bei allen Stadtentwicklungsmaßnahmen sind Freiflächen vorzusehen, die quantitativ und qualitativ eine Klimaanpassung möglich machen.

- Dieses Ziel muss durch Änderungen im Bauplanungsrecht auch rechtlich so verankert werden, so dass im Abwägungsprozess der unterschiedlichen Belange den notwendigen Maßnahmen der Klimaanpassung eindeutig eine höhere Priorität zugewiesen wird.

Wasserbewusste Stadtentwicklung mit grün-blauer Infrastruktur

Grüne Mitte mit offengelegtem Bach, Stadtoval Aalen, 2023, Foto Maya KohteStädte und Siedlungen haben sich historisch mit Bezug zur Landschaft entwickelt. Immer ging es um Wasserversorgung, Entsorgung von Abwasser und Schutz vor Hochwasser. Lange stand im Fokus, den Abfluss und die Entwässerung zu optimieren: Flüsse wurden begradigt, Kanäle und Drainagen gebaut.

Grüne Mitte mit offengelegtem Bach, Stadtoval Aalen, 2023, Foto Maya KohteStädte und Siedlungen haben sich historisch mit Bezug zur Landschaft entwickelt. Immer ging es um Wasserversorgung, Entsorgung von Abwasser und Schutz vor Hochwasser. Lange stand im Fokus, den Abfluss und die Entwässerung zu optimieren: Flüsse wurden begradigt, Kanäle und Drainagen gebaut.

Heute, in Zeiten des Klimawandels und seinen Folgen, stehen die Städte vor neuen Herausforderungen: Hitze und Trockenheit wechseln sich mit Starkregenereignissen ab – die mögliche Folge: extremes Hoch- oder Niedrigwasser; Grundwasserabfall; Überhitzung; Dürre; Vegetationsschäden und Veränderung der Artenvielfalt.

Auf den Punkt gebracht: Forderungen der GALK e.V.

Instrumente zur Umsetzung stärken

Von Anfang an ist grün-blaue Infrastruktur bei den Planungen einzubeziehen und in Zusammenarbeit mit allen betroffenen Fachdisziplinen zu bearbeiten. Für ihre Umsetzung ist eine entsprechende Flächendisposition essenziell. Daher sind Landschaftsplanung und Liegenschaftspolitik zu stärken, mit Eingriffsbewertung und Freiflächengestaltungsplan Verbindlichkeiten zu schaffen und über Abwassergebührensatzungen sowie Förderprogramme Anreize zu bieten.

- Landschaftsplanung und Grünordnung: In der Grünordnungs- und Landschaftsplanung müssen bereits strategisch die wesentlichen Themen für einen möglichst naturnahen Wasserhaushalt mit bearbeitet, abgestimmt und nach Möglichkeit verbindlich beschlossen werden (s. BNatSchG §1 Abs. 3,4). Zum Flächennutzungsplan und zum Bebauungsplan ist ein entsprechender Landschaftsplan bzw. Grünordnungsplan zu erstellen.

- Liegenschaftspolitik: Die benötigten Flächen für die grün-blaue Infrastruktur sind im Rahmen der Liegenschaftspolitik vorausschauend zu sichern bzw. zu erwerben, ggf. unterstützt durch eine Vorkaufssatzung.

- Eingriffsbewertung: Bei der Bewertung von Eingriffen in Natur und Landschaft sind zusätzlich zu Flora und Fauna auch die Themen Klima und Wasser zu beurteilen. In einigen Bundesländern sind die Leitfäden entsprechend zu ergänzen.

- Freiflächengestaltungssatzung: Die gemeindlichen Anforderungen an grün-blaue Infrastruktur sollten von den Kommunen in einer Freiflächengestaltungssatzung für ein Gebiet einheitlich definiert werden.

- Freiflächengestaltungsplan: Für Bauanträge soll ein Freiflächengestaltungsplan die Außenanlagen mit Wasserhaushalt gebündelt darstellen. Dies kann Qualitäten sichern und Genehmigungsverfahren vereinfachen. Der Freiflächengestaltungsplan soll für qualifizierte und einheitliche Regelungen verbindlich in die Landesbauordnungen aufgenommen werden.

- Abwasser- und Abwassergebührensatzungen: Naturbasierte Lösungen müssen sich lohnen. Die Modalitäten für Einleitungen inklusive Gebühren in den kommunalen Satzungen sollten so gestaltet werden, dass örtliche Lösungen, z. B. mit Versickerung, günstiger als eine Entwässerung im Kanal sind. Im öffentlichen Bereich sind Unterhalt und Pflege der für die Entwässerung relevanten grün-blauen Infrastruktur über den Gebührenhaushalt sicherzustellen.

- Baugesetzbuch: Als Teil der Stadtentwicklung ist die grün-blaue Infrastruktur im Bauplanungsrecht zu verankern.

- Förderprogramme: Das Bundesprogramm „Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel“ (BMWSB) hat zahlreiche Projekte initiiert, das Aktionsprogramm „Natürlicher Klimaschutz“ (BMUV) verspricht eine umfangreiche Unterstützung für verbesserte natürliche Lösungen zur Anpassung, Resilienz und Klimaschutzleistung. Die GALK begrüßt die Programme und bestärkt ihre Fortführung.

Bezahlbarer Wohnraum – mit grüner Qualität

Grünzug Promenade, Bahnstadt Heidelberg, 2023, Foto C. BuckUrbanes Grün gerät immer stärker unter Druck. Zum einen sind verfügbare Flächen begrenzt, zum anderen besteht die Notwendigkeit, die Stadt baulich weiter zu entwickeln. Die Konsequenz dieses Konflikts zwischen Wohnraum und Nachverdichtung im Innenbereich und den notwendigen Frei- und Grünflächen: Entscheidungen werden häufig gegen den Erhalt von Grünflächen getroffen. Statt der 2002 von der Bundesregierung im Rahmen der Nationalen Nachhaltigkeitsstrategie als Ziel ausgegebenen Reduzierung auf 30 Hektar/Tag, ist der Verbrauch für Siedlungs- und Verkehrsflächen im vierjährigen Mittel von 2018 bis 2021 sogar auf ca. 55 Hektar pro Tag gestiegen (Statistisches Bundesamt, Pressemitteilung vom 28. 2. 2023).

Grünzug Promenade, Bahnstadt Heidelberg, 2023, Foto C. BuckUrbanes Grün gerät immer stärker unter Druck. Zum einen sind verfügbare Flächen begrenzt, zum anderen besteht die Notwendigkeit, die Stadt baulich weiter zu entwickeln. Die Konsequenz dieses Konflikts zwischen Wohnraum und Nachverdichtung im Innenbereich und den notwendigen Frei- und Grünflächen: Entscheidungen werden häufig gegen den Erhalt von Grünflächen getroffen. Statt der 2002 von der Bundesregierung im Rahmen der Nationalen Nachhaltigkeitsstrategie als Ziel ausgegebenen Reduzierung auf 30 Hektar/Tag, ist der Verbrauch für Siedlungs- und Verkehrsflächen im vierjährigen Mittel von 2018 bis 2021 sogar auf ca. 55 Hektar pro Tag gestiegen (Statistisches Bundesamt, Pressemitteilung vom 28. 2. 2023).

Gleichzeitig erfährt städtisches Grün seit einigen Jahren eine enorme Aufwertung. Besonders im Hinblick auf ihre stadtklimatische Relevanz werden Grünflächen immer wichtiger. Städtisches Grün erhöht außerdem die Wohn- und Lebensqualität und steigert die Attraktivität der Städte. In den Kommunen entsteht so ein Spannungsfeld zwischen der notwendigen baulichen Verdichtung und den Forderungen nach Erhalt und Entwicklung von städtischem Grün mit seinen vielfältigen Funktionen.

Auf den Punkt gebracht: Forderungen der GALK e.V.

Bezahlbarer Wohnraum und grüne Infrastruktur gehören zusammen

- Ausreichende Freiraumversorgung gewährleisten: Lebenswerte Städte und Gemeinden benötigen eine in Größe und Qualität ausreichende Grün- und Freiraumversorgung, auch mit Blick auf die Klimakrise.

- Bezahlbarer Wohnraum und grüne Infrastruktur gehören zusammen: Grünstrukturen, die das Wohnumfeld optimieren, sind bei der Entwicklung von Neubauflächen zu erhalten und/oder zu verbessern. Bezahlbares Wohnen und Bauen muss mit lebenswerten (Umweltqualität) und attraktiven Städten einhergehen!

- Ein eigenständiges, verbindlich wirksames Förderprogramm für die grüne Infrastruktur: Realisieren lassen sich Erhalt und Entwicklung von Grünflächen im Siedlungsraum, eine optimierte Grünausstattung, die Vernetzung von Grünstrukturen und bessere Erreichbarkeit über ein gezieltes Förderprogramm.

- Die gesetzliche Verankerung der grünen Infrastruktur im Bauplanungsrecht: Um das Verhältnis zwischen bebauter Fläche und zu erhaltender Freifläche festzuschreiben, muss im Baurecht als Äquivalent zur Geschossflächenzahl (GFZ) ein „Grünflächenfaktor“ eingeführt werden.

Förderkulisse für urbanes Grün

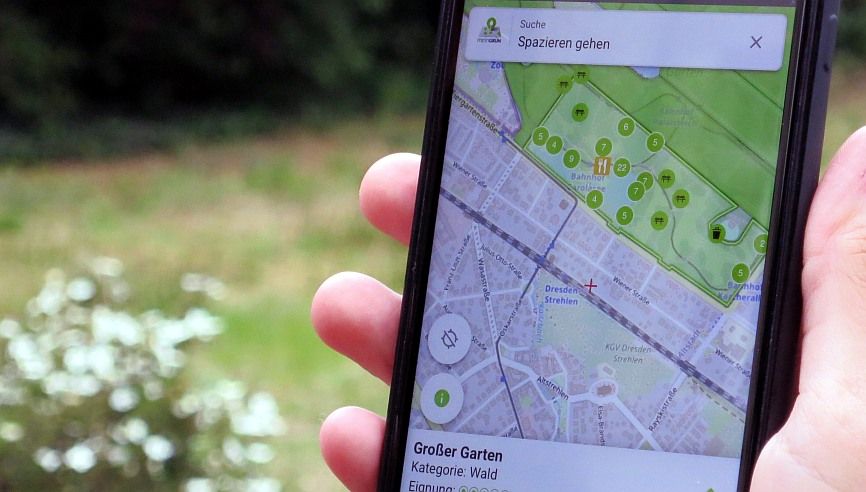

GrünGIS als Handlungsgrundlage, Frankfurt am Main„Grün macht gesund“ – das ist keine neue Erkenntnis. Qualitätsvolles Stadtgrün hat – mit Blick auf den Menschen – einen hohen Stellenwert und großes Potenzial für den Schutz und die Förderung von Gesundheit. Denn die Grünräume in einer Stadt kompensieren klimatische Belastungen, Luftverschmutzung und Lärm. Schon allein darum muss das urbane Grün erhalten und qualitativ wie quantitativ weiterentwickelt werden.

GrünGIS als Handlungsgrundlage, Frankfurt am Main„Grün macht gesund“ – das ist keine neue Erkenntnis. Qualitätsvolles Stadtgrün hat – mit Blick auf den Menschen – einen hohen Stellenwert und großes Potenzial für den Schutz und die Förderung von Gesundheit. Denn die Grünräume in einer Stadt kompensieren klimatische Belastungen, Luftverschmutzung und Lärm. Schon allein darum muss das urbane Grün erhalten und qualitativ wie quantitativ weiterentwickelt werden.

Zusätzlich sind die urbanen Räume im Laufe der sich intensivierenden Landwirtschaft zu Rückzugsräumen für Flora und Fauna geworden. Die Städte und Gemeinden haben somit eine zunehmende Verantwortung für den Arten- und Biotopschutz.

Auf den Punkt gebracht: Forderungen der GALK e.V.

Förderlandschaft für urbanes Grün ausbauen

- Förderprogramme für das urbane Grün: Förderprogramme des Bundes / der Länder müssen sowohl für Städte als auch für Gemeinden antragsfähig und realisierbar sein. Sie sollten auch den Aufbau qualifizierten Personals berücksichtigen.

- Fachliche Bewertung von Förderanträgen: Die Bewilligung von Fördermitteln bedarf einer fachlichen Expertise. Nachhaltigkeit muss im Vordergrund stehen.

- Förderkulisse: Für urbanes Grün muss es Förderprogramme im Kontext der Stadtplanung geben. Der GALK e.V. fordert darüber hinaus weiterhin ein eigenständiges Förderprogramm für die urbane grün-blaue Infrastruktur.

- Unterstützung durch den DST und den DStGB: Der Deutsche Städtetag und der Deutsche Städte- und Gemeindebund, als Schnittstellen zur Bundesregierung, müssen dafür Sorge tragen, die Kommunen bei der Ressourcengewinnung zu unterstützen.

- Bundesweit gültige Orientierungswerte: Bundesweite Orientierungswerte sind als Leitplanken weiter zu etablieren, um die Kommunen dabei zu unterstützen, ihre Ziele bei der Grünversorgung hinsichtlich Erholung, Klimaanpassung und Biodiversität zu formulieren. Die Festschreibung eines Grünflächenfaktors im Baugesetzbuch, analog zur Geschossflächenzahl, wäre hierzu ein wichtiger Meilenstein.

Impressum

Herausgeber: Deutsche Gartenamtsleiterkonferenz (GALK e.V.)

GALK Arbeitskreis Stadtentwicklung, V.i.S.d.P.; Heike Appel, Petra Holtappel, Maya Kohte, Volker Schwarz, Knut Weidenhammer

Textredaktion: pfiff – Pressefrauen in Frankfurt